云服務

一、研究背景

習近平總書記強調“要牢牢把握高質量發展這個首要任務,因地制宜發展新質生產力”。這一重要論述為我國在新時代實現生產力躍升、推動經濟高質量發展以及促進區域協調發展等提供了根本遵循。

在此背景下,為對全國范圍內新質生產力創新企業展開系統性、對比性研究,掌握其賦能區域發展的作用機制與影響路徑,中國互聯網絡信息中心研究組基于互聯網公開數據,采集超過50萬家企業信息,并結合6萬網民問卷調查,構建區域新質生產力創新企業綜合評價指數體系,量化評估我國總體及分省發展情況,力圖為助力區域協同創新發展、服務國家科技產業發展大局提供決策參考。

二、研究重點

戰略性新興產業和未來產業是新質生產力發展的重要范疇。根據《新產業標準化領航工程實施方案(2023─2035年)》規定的產業名錄,本研究中將八大戰略性新興產業和九大未來產業作為“新質生產力創新企業”的產業范疇,對新質生產力創新企業的研究概念進行劃定。

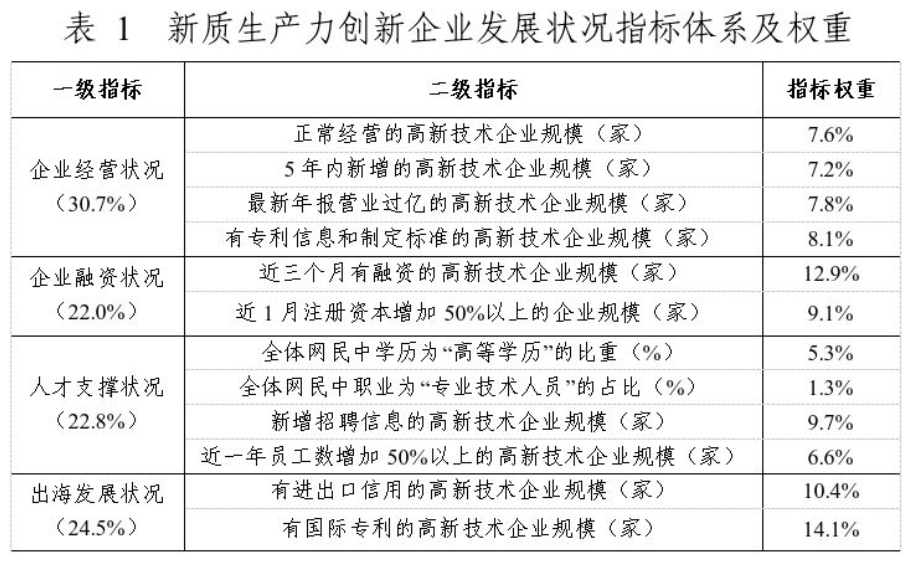

在此基礎上,本研究以“企業經營—融資能力—人才基礎—全球化能力”四大維度為主要指標,構建新質生產力創新企業發展狀況指標體系。并通過給指標賦權,構建新質生產力創新企業發展狀況綜合評價指數體系(本研究采用熵權法確定指標權重),通過定量與定性結合的方法,從不同角度展開交叉分析。

三、新質生產力創新企業發展狀況分析

在企業經營狀況上,一是創新企業生存經營能力較強。截至2025年7月,全國所有狀態的創新企業數量為50.5萬家,其中正常經營的創新企業數量為50.4萬家,占比達99.8%。二是創新企業以中小企業為主。截至7月,創新企業中,中小型企業數量為43.5萬家,占比為86.5%;大型企業數量為1.1萬家,占比為2.1%。三是創新企業整體科創能力較強。截至7月,創新企業中有專利信息的企業數量為44.9萬家,占比為89.3%;企查查科創分數在“優秀”及“良好”的企業數量為22.3萬家,占比為44.4%;有制定標準的企業數量為14.3萬家,占比為28.5%。四是創新企業盈利能力表現一般。創新企業最新年報中營業收入超過一億元的數量為2.5萬家,占比僅為4.9%。

在企業融資狀況上,一是從近三個月有融資的創新企業數量上來看,截至7月,近三月有融資的創新企業數量為791家,占比為0.16%;其中,江蘇最多,其次為廣東、北京。二是從近一個月注冊資本增加50%以上的企業數量上來看,截至7月,近一個月注冊資本增加50%以上的企業數量為1177家,占比為0.2%。其中,廣東省最多,其次為江蘇省、浙江省。

在人才支撐狀況上,一是各省高學歷人才網民占比差距較大。截至2024年12月,全國高學歷網民占比最高省(區、市)為北京,占比達到54%,最低省份占比為16.5%。二是各省網民中專業技術人員占比不高。截至2024年12月,北京市網民中專業技術人員占比為全國最高,為8%,最低省份占比為2.1%。三是四成創新企業有納新需求,廣東省占比最高。截至2025年7月,全國有招聘信息的創新企業數量占比達到45.5%。其中,廣東省創新企業納新意愿最強,側面反映當地企業運營活力最強。

在出海發展狀況上,一是近四成創新企業有進出口信用。截至7月,我國有進出口信用的創新企業數量為18.8萬家,占比為37.3%。其中,廣東省數量最多,為3.9萬家,占全國有進出口信用的創新企業的比重超過兩成。二是我國創新企業技術達到國際化水平的企業較少。截至7月,我國有國際專利的創新企業數量為2.2萬家,占比為4.4%。其中,超過七成企業來自廣東省、浙江省、江蘇省、上海市、北京市。

四、新質生產力創新企業綜合評價指數結果

橫向對比來看,當前國內新質生產力區域發展的最大差距主要在產業基礎和全球競爭力上。從四大類一級指標的指數結果來看,企業經營指數區域之間差距最大(極差為0.31),其次為出海發展指數(0.24)和融資指數(0.22),人才支撐指數極差最小(0.17),反映當前國內新質生產力區域發展的最大差距主要在產業基礎和全球競爭力上。

一是企業經營指數體現東部省份全維度領先優勢。廣東(0.31)、江蘇(0.25)、浙江(0.21)的經營指數遠超其他地區,顯示出持續的創新產出能力與市場擴張活力。而西部相關省份的企業經營指數較低,反映出產業基礎薄弱導致的“創新斷層”。

二是企業融資指數呈現“東熱西冷”的較大分化。廣東(0.22)、江蘇(0.17)的融資指數是西部平均水平的10倍以上,兩省“近3月融資企業規模”(江蘇147家、廣東145家)占全國總量的36.9%,體現出資本市場對東部創新企業的高度認可。

三是人才支撐指數區域差距相對溫和,但仍存在結構性矛盾。北京以54%的高學歷網民占比居首位,上海、廣東緊隨其后,形成“智力密集區”。同時,中部省份在“有招聘信息”上表現亮眼,這與中西部地區加速布局新能源汽車、半導體等新興產業相關,反映出“產業集聚—人才集聚”的聯動效應。

四是出海發展指數區域差距較為顯著。廣東(0.24)、江蘇(0.19)、浙江(0.13)的出海指數遙遙領先,三省“有國際專利的企業規模”占全國總量的53.9%。相比之下,西部省份的出海能力較弱,相關省份有國際專利企業均不足20家,有進出口信用企業規模不足100家,難以參與全球價值鏈分工。

五、結論

總體來看,新質生產力創新企業既是區域經濟高質量發展的核心驅動力,也是未來中國參與國際競爭的重要抓手。本研究發現,區域間在產業基礎、資本活躍度、人才厚度及全球化能力上差異顯著,既揭示了“東強西弱”的現實格局,也提示了“協同創新”的巨大潛力。

未來,需要進一步優化要素流動機制,推動資本、人才、技術在區域間更高效配置;同時引導各地結合自身稟賦因地制宜發展特色產業,形成錯位競爭與互補合作的格局,讓新質生產力真正成為促進區域協調發展、增強全球競爭力的戰略支撐。

上一篇: 防爆振動電機詳解

下一篇: 2030中國智能制造及自動化行業展望

|

豫公網安備41130202000490號

| 豫ICP備19015714號-1

(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)

|

豫公網安備41130202000490號

| 豫ICP備19015714號-1

(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)

違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com